6月23日,《江西日報》以“立德樹人踐初心,強農興農譜新篇”為題專題專版報道我校全面推進有特色高水平大學建設成效,全文如下:

強國必先強農,農強方能國強。在全面建設社會主義現代化國家的新征程上,涉農高校肩負加快建設教育強國、農業強國的時代重任。肇始于1905年的江西農業大學,堅持以立德樹人為根本,以強農興農為使命,通過全面推進有特色高水平大學建設,培養知農愛農新型人才,主動服務鄉村振興戰略,扛穩糧食安全重任,賦能美麗中國建設,為服務國家重大戰略和地方經濟社會發展彰顯責任擔當、貢獻智慧力量。

深化黨建引領 激發思政教育動能

“一根扁擔挑兩頭”,江西農大創建“金扁擔”黨建品牌,一頭挑起立德樹人初心,一頭挑起強農興農使命,以高質量黨建引領事業高質量發展,干事創業、風清氣正的良好政治生態更加充盈。

學校深化思政課建設,著力打造“習近平新時代中國特色社會主義思想概論”品牌金課,組建“1+1+N”專題教學團隊,線下構建“雙師課堂”,由“1名校領導+1名外聘專家”主講;線上同步直播并配備若干專任教師輔講,實現線上線下協同育人,收獲學生“高抬頭率”和“高點頭率”。課程思政同頻共振,《英語話農史》系列課程入選教育部課程思政示范課,學校思政教育引領力不斷提升。

豐富育人載體,傳承紅色基因。學校整合校內外資源,融入農科特色和江西元素,打通思政小課堂與社會大課堂,讓思政教育既有理論高度又有實踐感悟。組織師生走進方志敏烈士紀念園等紅色地標,以沉浸式體驗筑牢信仰之基;精心打造“一線課堂”微黨課、微團課,把課堂搬到田間地頭、紅色場館;創新開展“金扁擔·歌詠黨課”,激發師生情感共鳴;推動校內科技館、黨建廉政館與校外實踐基地、生產企業有效聯動;開展紅色走讀、紅色誦讀、紅色班級創建等系列活動,入選全省紅色基因傳承示范校,連續30次獲全國大中專學生志愿者暑期“三下鄉”社會實踐活動優秀單位。

深挖校史資源,發揮校史資政育人功能。升級校史館,展播校史人物,將校史文化融入教育教學,成為培育時代新人的鮮活教材。傳承共產主義勞動大學辦學傳統,編寫“勞動及耕讀教育”“中華農業文明英語讀本”等教材,開設“耕讀勞動教育”課程,校內外364個實踐基地呈現春耕夏耘、秋收冬藏的火熱圖景。

堅持頂天立地 勇攀科技創新高峰

學校堅持“四個面向”“四個服務”,以科技創新破解農業“卡脖子”難題,用成果惠及廣大農民,助力鄉村全面振興。

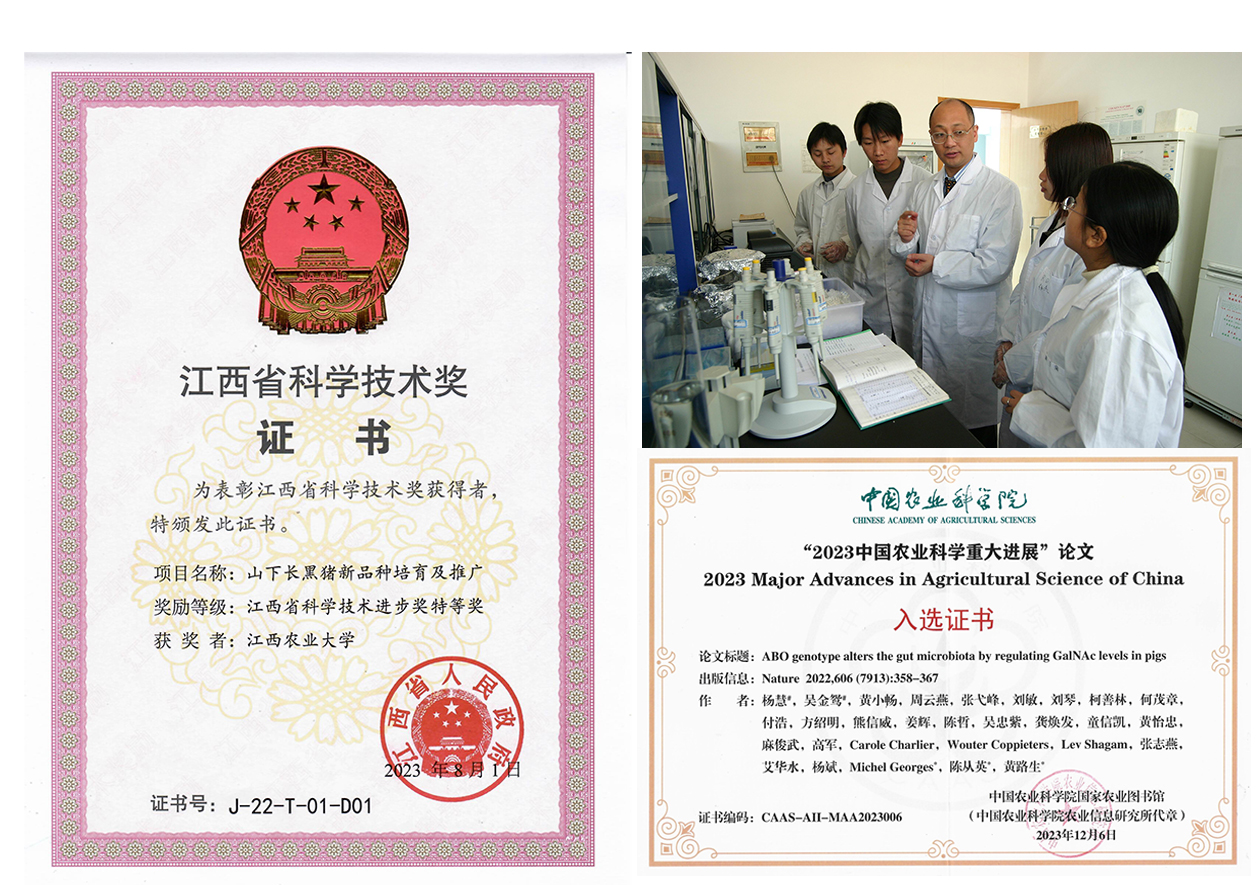

聚焦科技自立自強,構建農業全領域科研矩陣。依托生豬領域全國唯一、江西首個獨立組建的豬遺傳改良與種質創新全國重點實驗室,以及教育部作物生理生態與遺傳育種重點實驗室、鄱陽湖流域森林生態系統保護與修復國家林草局重點實驗室等53個部省級創新平臺,持續攻關核心技術。在前沿研究上,“揭示豬血型基因影響腸道菌群組成的機制”“首次在國際農業動物中發現宿主基因組影響腸道菌群的因果基因突變”分別入選2022年、2023年“中國農業科學重大進展”。“中芯一號”豬育種芯片實現全面國產化,“山下長黑”豬新品種等一批標志性科技創新成果成為農業科研標桿。2024年,2項技術入選我國農業主導品種主推技術。

以學科建設為戰略支點,打造農業科研高峰。10個博士點、5個博士后科研流動站、33個碩士點構建起完備學科體系。畜牧學、作物學、林學和農業資源與環境等優勢特色學科協同發展,其中,畜牧學科入選江西省高峰優勢學科,成為沖擊國家“雙一流”的突擊隊。植物與動物科學等6個學科躋身ESI全球排名前1%,學科國際影響力與競爭力持續彰顯。主動融入經濟發展主戰場,實施“科技助力鄉村振興行動”,升級科技特派團“6161”服務模式,建設86個科技小院,開展“零門檻、零費用、零時差、零距離”科技服務。打造獨具特色的“一村一名大學生”培養模式,累計培養2.1萬余名新型職業農民,成為全國新型職業農民培訓典范,農業農村部以此為案例啟動實施“百萬高素質農民學歷提升行動計劃”。

推進教育改革創新人才培養模式

學校緊扣農業強國與鄉村振興戰略,以科研創新驅動全鏈條、多層次育人體系建設,形成以科教融匯、產教融合為主要特征的人才培養新模式。

作為國家首批卓越農林人才教育培養計劃入選高校,學校深化拔尖創新型農林人才培養模式改革。打通課堂教學與科研創新通道,依托惟義實驗班、本科生導師制等特色項目,學生從本科一年級起,即可在院士領銜的27個國家及省級教學團隊、7個部省級創新團隊指導下開展科研實踐。“五有”創新人才培養模式獲國家級教學成果二等獎,學生屢獲“中國國際大學生創新創業大賽”“挑戰杯”國賽金獎等榮譽,近三年考研升學率平均超33%,畢業生去向落實率穩居全省前列。

作為我國首批具有碩士學位授予權單位和我省研究生教育最早的大學,學校聚焦“一頭豬、一株稻、一只蜂、一棵樹、一根竹、一粒果、一枝花”等特色研究方向,深化產學研協同育人。建設省級研究生工作站5個、校級研究生工作站26個。擁有中國科學院院士為代表的國家級人才,在國際上有重要影響的動物遺傳學、保護生物學等研究團隊及“全國高校黃大年式教師團隊”等組成的高水平教師隊伍,培養了數萬名博士、碩士研究生。“地方農林高校博士創新人才培養模式探索與實踐”獲得我省唯一的省研究生教育類教學成果特等獎。近三年,學生深度參與生豬、水稻等59個新品種選育,斬獲200余項專利授權,真正“把論文寫在祖國大地上”。博士學位論文國家抽檢合格率、全省碩士學位論文抽檢合格率均為100%。

積極拓展國際合作辦學,與20余所海外高校建立戰略合作,加入“亞洲農業科教創新聯盟”“中國-中東歐國家現代農業科教創新聯盟”和“中希農耕文明互鑒聯盟”,開展師生互訪、項目聯培。設立專項獎學金支持學生參加暑期國際交流項目,培養具有國際視野和家國情懷的高素質復合型專業人才。

優化育人環境 繪就美麗校園畫卷

學校堅持把環境育人作為立德樹人的重要內容,攻堅克難、集中力量加大校園改造力度,不斷提升校園功能品質。

以民生工程為抓手,優化校園環境。志敏大道升級改造,形成一路兩區、南北一體、功能完備的美麗校園新格局;全面完成校中村整體搬遷,破解制約學校半個多世紀發展的歷史性難題;率先在全省高校實施老舊小區改造,被評為南昌市老舊小區改造優秀案例;既有住宅加裝電梯工程被評為南昌市安居工程推廣典型。教室和學生宿舍全面升級改造,空調安裝全面覆蓋,校園生活更加美好便捷、舒適溫馨。

以文化滋養心靈,用環境陶冶情操。以胡先骕、楊惟義、姚名達等先賢命名的教學樓,鐫刻著先驅的探索足跡;厚德路、博學路等路名,昭示著學術傳承。智慧教室搭載AI教學系統,實現傳統課堂與現代教育技術的完美融合;現代化的圖書館、設備先進的實驗大樓、設施齊全的體育場館、融合生機與靜謐的植物標本園、增顏值又添價值的75色油菜花基地,錯落有致、相得益彰,成為師生感悟學術精神、傳承農大文化、砥礪意志品質的生動載體。

學校校園植物物種數達1224種,位居全國高校第二,是全省生態面積最大的校園。校園內形成“一區一景、一路一色,集中連片、各具特色”的生態景觀格局,“春花秋色”的自然畫卷不僅營造出宜學宜教宜研的優美環境,更成為開展生態教育、勞動教育的天然課堂,學生在潛移默化中厚植綠色發展理念。如今的江西農大,推窗見綠、出門入園、移步換景,既是求知殿堂,又是幸福家園。

百廿載巍巍學府碩果飄香,雙甲子薪火相傳再創輝煌。歷經120年的江西農大,站在新的起點上,正以“華東地區有重要影響、綜合實力居省內前列、特色學科創國內一流”為目標,立足贛鄱大地,胸懷“國之大者”,服務“國之所需”,勇立時代潮頭,奮力書寫無愧于時代的優異答卷,為全面推進強國建設、民族復興偉業貢獻力量。

江西日報鏈接:http://epaper.jxxw.com.cn/html/2025-06/23/content_144394_2320123.htm